汉中皮影:即将失传的传统手艺,现在年轻人甚至没有听说过

汉中皮影:光影千年的文明密码,如何炼成?

一、光影千年:汉中皮影的历史脉络

在秦岭与巴山之间的汉中盆地,一种以兽皮为纸、刻刀为笔的艺术,悄然流淌了千年。皮影戏的起源可追溯至西汉,彼时方士李少翁为汉武帝重现李夫人容颜的传说,为这一艺术埋下最初的星火。唐代诗人白居易笔下“灯影里,弄影人”的句子,勾勒出盛唐时期皮影戏的兴盛图景。至清代,汉中皮影因地处秦蜀咽喉的地理优势,融合了南北文化精髓,形成了独树一帜的“东路皮影”流派。2011年,当中国皮影戏被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录时,汉中皮影如同一条古老的河流,终于汇入人类文明的浩瀚海洋。

二、刀尖上的哲学:雕刻工艺的匠心密码

汉中皮影雕刻的每一道工序,都是匠人与时光的博弈。选用上等秦川黄牛皮,需经“泡、刮、绷、晾、切”五道预处理,耗时月余方得薄如蝉翼、透如琉璃的皮料。老艺人常说:“三分刻,七分染”,雕刻时以“推皮走刀”绝技闻名——刀刃不动,仅凭手指推动皮料完成曲线雕刻,这种技艺要求匠人如琴师抚弦般精准掌控力度,稍有不慎便会割裂纤薄的皮料。

在传统纹样中,“万字纹”象征生生不息,“雪花纹”暗合天地至理,“拉丝纹”则如春蚕吐丝般细密绵长。以汪海燕创作的《门神》为例,秦琼铠甲上的万字纹如江河奔涌,尉迟恭战袍的拉丝纹似雷霆暗藏,两种截然不同的雕刻语言,将人物的忠勇与暴烈刻画得入木三分。这种以刀代笔的造像艺术,被行家誉为“皮上绣花”,其精细程度堪比苏绣的千针万线。

三、色彩炼金术:矿物与植物的千年对话

汉中皮影的色彩体系,是一部写在兽皮上的《本草纲目》。老艺人的调色钵中,朱砂取自秦岭矿脉,藤黄采自巴山密林,靛蓝则来自汉中特产的蓝草。这些天然颜料需经“三研九滤”古法炮制:将矿石研磨成粉后,用细绢筛滤九次,再以秦岭山泉调和成色浆。上色时采用“隔染技法”,即在皮料背面着色,利用皮质的半透明特性,使正面呈现琥珀般的温润光泽。

《白蛇传·还伞》中的青白二色堪称典范:白娘子衣袂的月白色,是用蚌壳粉混合米浆反复涂刷七层而成,许仙伞面的石青色则是蓝铜矿与蜂蜡的奇妙融合。这种色彩不仅经百年不褪,更会在灯光下产生微妙的晕染效果,如同把江南烟雨装进了三尺皮影。

四、守艺人列传:刀锋上的文明接力

在洋县龙亭镇的百年老宅里,76岁的蔡善存依然保持着“日出磨刀,月升刻皮”的作息。作为陕西省非遗传承人,他能闭眼默刻108道传统纹样,手指上的老茧记录着六十载刻刀磨砺的轨迹。他独创的“阴阳刻”技法,能在0.2毫米的皮料上雕刻出正反两面不同纹饰,灯光穿透时会产生立体浮雕的奇幻效果,这项绝活被收录进《中国工艺美术大典》。

新生代匠人汪海燕则将现代美学注入古老技艺。她的《白蛇传·还伞》突破传统皮影30厘米的尺寸限制,打造出1.2米巨幅作品,在保持传统镂空雕刻的同时,创新运用多层叠加技法,让西湖断桥的景深达到前所未有的立体层次。这种“古法为骨,新意为魂”的创作理念,正为汉中皮影打开国际艺术市场的大门。

五、光影新纪元:传统技艺的破壁之旅

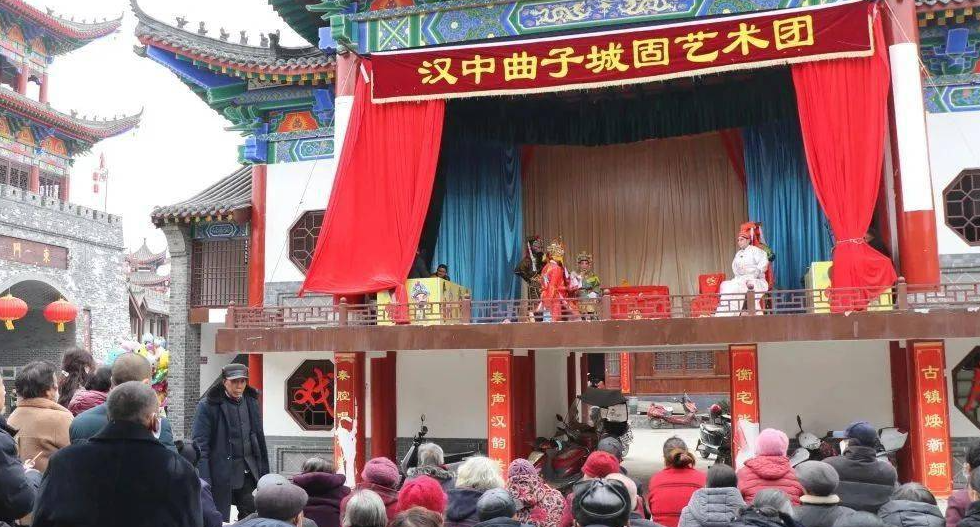

当非遗保护进入数字化时代,汉中皮影正在完成从灯影戏台到元宇宙的跨界飞跃。当地文化馆采用3D扫描技术,将百年珍品皮影转化为数字资产,观众可通过VR设备体验“执刀刻皮”的沉浸式创作。更令人惊叹的是,年轻团队将皮影元素植入现代舞台剧,《汉中之光》剧目中使用激光投影技术,让传统皮影与全息影像共舞,在国家大剧院上演时,谢幕掌声持续达15分钟。

在乡村振兴战略推动下,龙亭镇建成“皮影艺术生态村”,游客不仅能观摩古法 *** 流程,还能在互动工坊体验“五分钟刻一朵皮影花”的速成课程。据统计,当地皮影产业年产值已突破3000万元,古老的刻刀正雕刻出文旅融合的新图景。